【関連シンポジウム:記録】対談「くねくねアート道 〜生活とクリエイティビティのあいだ〜」

※展覧会「表現の森 協働としてのアート」(2016/7/22-9/25)の関連企画として開催したシンポジウム(2016/8/27, 28)の内容をお届けします。

>>シンポジウムと登壇者のプロフィールはこちら

「表現の森」展では、群馬県内で行った五つのプロジェクトのほか、三つの県外の活動を展示した。そのうちの二つのプロジェクトを対談形式で紹介し、現場の問題や今後の課題について語られた。奈良県奈良市の「たんぽぽの家」から岡部太郎氏、大阪府大阪市の「釜ヶ崎芸術大学」より上田假奈代氏、またモデレータに石原孝二氏を迎えた。

◎日時:2016年8月28日(日)11:15-12:15

◎スピーカー=

岡部太郎(一般財団法人 たんぽぽの家 常務理事)

上田假奈代(NPO法人 こえとことばとこころの部屋 代表)

◎モデレータ=

石原孝二(東京大学大学院総合文化研究科准教授)

住友文彦(アーツ前橋館長)

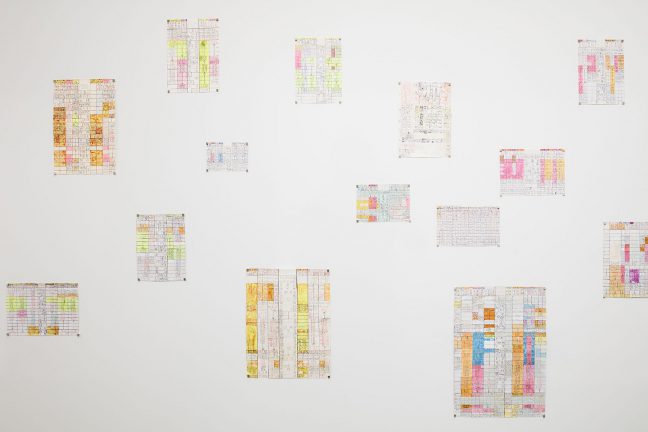

釜ヶ崎芸術大学、「表現の森」展、2016年

PHOTO: KIGURE Shinya

40年続く「たんぽぽの家」と

釜ヶ崎で活動する「釜ヶ崎芸術大学」

住友:アーツ前橋は開館前から、地域と関わる数々のプロジェクトを行い、地域に目を向ける美術館として活動してきました。地域にはいろいろな人が生活していますが、なかには今の社会に生きづらさを感じている人たちもいます。そういう人たちとアーティストが協働するプロジェクトとして、今年から五つの活動が始まりました。その五つの活動と、県外で既に活動している三つの事例をご紹介するのが、「表現の森」という展覧会です。

今日の最初のトークは、群馬県外の先進事例として「釜ヶ崎芸術大学」と「たんぽぽの家」の活動をご紹介いただきます。本展覧会を担当した今井に進行をしてもらい、私と石原先生はコメンテーターとして関わっていく形で進めてまいります。

今井朋(アーツ前橋学芸員/以下、今井):それでは、まずは「たんぽぽの家」の岡部太郎さんからお話しいただきます。岡部さんは前橋市出身で本展にもご協力いただいています。どうぞよろしくお願いします。

岡部太郎氏

Photo: KIGURE Shinya

岡部:奈良県から参りました前橋市出身の岡部です。今日はお招きいただきありがとうございます。

私自身ここで生まれ育ちましたので、今、アーツ前橋のあるこの場所に昔はあのお店があったな、といろいろと思い出しながら、この場所が表現と地域をつなげる場になっていることに改めて感慨深い思いでいます。ちなみに今日僕が着ているTシャツは前橋が誇るアーティスト、友人の村田峰紀(むらた・みねき)さんのものです(笑)。親しんできたこの場所で、自分の取り組みを紹介できることを非常に嬉しく思います。まずは普段の活動を少しだけ紹介させていただきます。

「たんぽぽの家」は奈良県奈良市にあります。前橋の人たちから見たら、奈良県といえば修学旅行のイメージしかないかもしれませんが、関西の中では、歴史・文化のイメージがありつつも、京都や大阪、兵庫へのベッドタウンとして認識されています。また寺社仏閣などの歴史的遺産が多く、文化といえば「文化財」というイメージが地域の中で定着していて、最近までは障害のある人の表現も含め、同時代の現代アートはなかなか見られない状況でした。ただ、ここ数年は地域とアートをつなげる活動も盛んになってきています。

「たんぽぽの家」は、「芸術文化をとおして幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人間の権利」という考えに基づいて活動をしています。1973年、奈良県内の重度の身体障害のある子どもを持つお母さんたちが、自分たちの子どもが養護学校を卒業した後に生きがいをもって活動できる場所をつくろうとはじまりました。40年以上続いている「わたぼうし音楽祭」は、「障害のある人たちが自己表現する場をつくる」ことをめざして始まりました。障害のある人たちが詩をつくり、ミュージシャンが曲をつけ、舞台の上で歌う。当時の障害者運動が障害者の権利を訴えることが多かったのに対して、「わたぼうし音楽祭」は音楽や詩などの表現を通し、共生していくことの大切さを訴えました。それにより、同情ではなく共感で運動に参加する人が増えました。当時、奈良で音楽活動をしていた20代の若者が参加するなど、異分野にいた人たちが福祉に関わるきっかけにもなっています。

現在の私たちの活動拠点である「アートセンターHANA」は、2004年にオープンしました。障害のある人が約50人通っています。人の入れ替わりもありますが、活動の初期からいる重度の身体障害のある人たち、知的障害や精神障害のある人、近年では、発達障害のある人も増えて、18才から60代くらいまでの人が同じ空間で活動しているユニークな場所です。「アートを通して多様な価値観を認め、誰もが主体的に生きる社会をつくる」というコンセプトは、40年の活動の中でつくられたものです。もともとアート活動をしようと思って始めたわけではなく、日々を重ねていく中でアートを選び取っていったという感覚です。

「アートセンターHANA」は就労継続支援B型事業、生活介護事業というかたちで、通ってくる人たちが生活をしたり働いたりする場所です。そこで大事にしていることは、「ART,WORK,COMMUNICATION」。自分を表現すること、表現を仕事にすること、それらをとおして交流していくことです。「アートセンターHANA」の中はオープンなスペースになっていて、アトリエがあり、窓が多くとても明るい。部屋ごとに様々な道具や環境が準備されていて、障害のある人がその日やりたいことができる場所になっています。ギャラリーやカフェも併設し、近隣の人たちが散歩がてら来たりもします。

アートセンターHANA

Photo: KINUGASA Natsumi

「アートセンターHANA」の代表的なアーティストの1人として、山野将志(やまの・まさし)さんをご紹介します。彼は、風景写真などを見て描きます。おそらく、写真で見ている風景が自身の世界観と重なって表現されているのではないかと思います。

それから、本日ご紹介するのは伊藤樹里(いとう・じゅり)さんです。本日会場にいらしていますので、自己紹介をしていただきます。

伊藤樹里(「表現の森」出展作家):奈良から来ました、大阪放送局NHKラジオ深夜便第1、第3、第5金曜日のRA1アンカーを務めております、ラジオ深夜便の“伊藤アナウンス”です。

岡部:伊藤さんは、昨日16年ぶりに前橋にきました。16年前、彼女は書家として、前橋市役所で当時「たんぽぽの家」で活動していた「Group文字屋」の作品展で公開制作をしました。

実は今、僕が奈良で働いているきっかけも樹里さんとの出会いにあります。当時、ボランティアでその作品展に参加していた僕は、それまで障害のある人に縁がなかったんですが、樹里さんに会い衝撃を受け、今につながっています。

樹里さんはいまも書を書いていますが、今回の「表現の森」には膨大な薬の殻や鉛筆の削りカスを展示しています。それらは彼女自身が何十年も集め続けているものです。「たんぽぽの家」には、絵画や立体をつくる方もたくさんいますが、樹里さんが日々重ねている行為自体もアートとして捉え、作品として扱っています。

たんぽぽの家、伊藤樹里《JURIX WORKS》、「表現の森」展、2016年/PHOTO: KIGURE Shinya

以前、韓国の京畿道という地域にある近代美術館でも作品が展示されました。奥に山野さんの作品があり、手前にあるのが、樹里さんの殻の作品です。この美術館のキュレーターが「たんぽぽの家」に来たとき、真っ先に樹里さんの作品を展示したいとおっしゃって、展示することになりました。

先ほど樹里さんがラジオ深夜便と言いましたが、彼女はラジオを聞くのが大好きです。1日4回ラジオ体操をすることが彼女の日課で、それ自体をパフォーマンス作品としていろいろなところで紹介しています。今回も、鳥取のNPOによる演劇祭「鳥の演劇祭」での一幕で行った様子を展示しています。樹里さんがラジオのアナウンサーになりきって「ラジオ深夜便」を進行しています。

出展作家のもう一人、中川雅仁(なかがわ・まさひと)さんは、頭のなかで毎日旅行をしています。時刻表をつくり、自宅の最寄バス停から行きたい場所まで、電車やバスや飛行機などあらゆる公共交通を駆使して行って帰ってくるという「妄想旅行」です。作品としては時刻表をつくるまででしたが、ある企画でその妄想旅行を実際にやってみようということになり、スタッフが映像作品にしました。「妄想旅行お出かけ編」といって、よく考えたらただ旅行に行っているだけの映像なんですが。中川さんに「妄想旅行」を前橋で展示すると伝えると、彼はすぐに、奈良から前橋の妄想旅行のスケジュールを立てました。2泊3日で各地のいろんなところを経由して前橋に行って奈良まで帰ってくるというスケジュールです。かなりハードな旅程なので今回は断念しました。

たんぽぽの家、中川雅仁「脳内旅行」シリーズ、「表現の森」展、2016年

PHOTO: KIGURE Shinya

最後に新しいトピックをご紹介します。こちらは奈良県香芝市(かしばし)というところにある「Good Job!センター香芝」です。先ほど紹介したような、障害のある人のアート活動がいろいろなところで評価され、それによって彼らの社会のなかでの役割がすこしずつ広がっています。これらの活動をこれまでにない仕事につなげていくためのセンターをつくっています。障害のある人の表現をデザイン化した商品づくりや全国で生まれるユニークな商品の流通、地場産業や地域のデザイナー、クリエイターとともに新しいモノづくりや仕事づくりをする拠点になります。2016年9月オープンに向けて動いている真っ最中ですが、少しだけご紹介させていただきました。

今井:岡部さんありがとうございました。引き続き、「釜ヶ崎芸術大学」の活動をご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

上田假奈代氏

Photo: KIGURE Shinya

上田:「たんぽぽの家」のある奈良県出身で、大阪から参りました、NPO法人こえとことばとこころの部屋(ココルーム)代表の上田假奈代と申します。「表現の森」では、「釜ヶ崎芸術大学」という展示を行なっています。「釜ヶ崎芸術大学」や私たちの取り組みについて簡単にご説明します。

ココルームは、2003年にスタートしました。最初は「釜ヶ崎」ではなく、大阪市の現代芸術拠点形成事業に参画し、「新世界」という隣町で始まりました。その事業が5年ほどで終了し、西成・釜ヶ崎に拠点を移しました。釜ヶ崎という場所があまりにも特殊すぎて、これまで訪れてくれていた人たちがぱたりと来なくなってしまいました。

それで詩人の谷川俊太郎さんに手紙で釜ヶ崎に来て、釜ヶ崎の詩をつくってほしいと相談をしました。すると谷川さんから電話がかかってきて、「假奈代ちゃん、ぼくは言葉の力を信じてないのよ。お金の力を信じてる」と(笑)。私は「確かにお金の力はあると思いますが、今回は谷川さんの言葉の力がほしいんです」と伝えました。釜ヶ崎が怖い・危ないというイメージを持っている方に、釜ヶ崎に少しでも興味を持ってもらえたらと思い、谷川さんに詩をつくってもらいました。代読になりますが、その詩を朗読し、釜ヶ崎をご覧になったことがない方にも釜ヶ崎を想像していただければと思います。私の顔は見ずに、目をつむって聴いてください。

(上田さんによる谷川俊太郎「路上」の朗読)

「ケアする人のケア」から生まれる創作の可能性

今井:上田さん、ありがとうございました。心地のよい声で、朝から気持ちいい時間でした。

「たんぽぽの家」と「釜ヶ崎芸術大学」、私自身がどんな考えを持って、この二つの団体を本展でご紹介したかということを、少しお話しさせていただこうと思います。

昨日のシンポジウムに参加された方もいらっしゃると思いますが、そのなかの大きなテーマの一つに、「アートの有用性」というものがあったと思います。福祉や医療のなかで、果たしてアートは役に立つのか。私自身は昨日のシンポジウムを聞いていて、自分で企画をつくっておきながら、それを問うことに意味があるのだろうか、と考えていました。ただこの問いに対し、一つの大きなヒントをくれるのがこの二つの活動だと思います。

まずは「たんぽぽの家」について、非常に面白い発想だなと思ったのが、「ケアする人をするケアする」という考え方です。そして、「もうひとつの見方」という考え方、この二つの大きなコンセプトがたんぽぽの家の活動を興味深いものにしていると思います。「ケアする人をケアする」というのはどういうことなのか、まず岡部さんからお話しいただけますでしょうか。

岡部:「たんぽぽの家」は、さまざまな市民研究と言われるようなこともしています。1999年のことですが、当時の現場のスタッフが「ケアする人のケア」という考え方が必要ではないかと気付きました。いわゆるケアの対象となる人、つまり障害のある人、病気の人、乳幼児、自宅で介護を要する人たちの傍には必ず日々ケアしている人がいます。その人たちのことが、当時はあまり顧みられていない状況でした。しかしケアする人たちがいきいきと仕事や生活ができなければ、結果的に当事者もケアされなかったり、幸せになれない悪循環に陥る。まさにたんぽぽの家のなかでも起きていたことでもあり、「ケアする人のケア」を考えていく活動が始まりました。今回こういった場で、学芸員の方が「ケアする人のケア」という概念について触れてくださったのは、非常にうれしく思います。

ケアする人たちはどうしても目の前にいる人のサポートで視野が狭くなってしまいます。「自分がここにいなければ」「私以外にこの人と向き合える人はいない」という考えで固まってしまいがちです。その状況に対し、たんぽぽの家は一つの解決策としての「セルフケア」に注目しました。自分をケアできるのは自分自身しかいない。その手がかりとして、表現は重要なキーワードなのではないかと。ケアする人たちが自分を表現したり、他者の表現に触れたりすることで、人間の多様性や、目の前にいる人の声なき声(サイン)が聞こえてくる。表現というきわめて人間らしい行為によって、ケアがそもそも人間対人間の関わりであるということに気づく。それによって「ケアする人」「ケアされる人」といった固定化された関係が解きほぐれ、結果的に日々苦しんでいた人の心やケアの現場に余裕が生まれることが、実際に起きてきていると思います。

実は今回展示している作品も、いわばケアする人たちが発見した日常生活の表現です。一般的に、アートは歴史、美学などの専門的な知識を得た人や経験値を持った人にしか評価できないという考え方もあります。対して、障害のある人の表現というのは、生活の中から生み出されたもので、その生活に関わっている人に評価され発見され、親しまれてきた表現だと思っています。

つまり樹里さんが貯めている薬の殻は、日々「たんぽぽの家」で生み出されてはいますが、職員がそれを表現だと思わなければ、ただのゴミとして捨てられ、痕跡も残らなくなってしまう。でも職員が、これも彼女の表現かなと思った時点で、それは問題行動ではなく、何らかの価値を持った表現になっていく。障害のある人たちとケアする人たちの関係性のなかでこそ生まれてくる表現だということを今井さんが認識されて、今回のご依頼をくださったんだと思います。樹里さんが今回は書の作品ではなく、薬の殻の作品を展示しているのはそういった理由からです。

たんぽぽの家、伊藤樹里《JURIX WORKS》、「表現の森」展、2016年/PHOTO: KIGURE Shinya

今井:今回、前橋市内でプロジェクトを行うにあたっても、アートが一体どんな視点を取り入れてくれるのかが、私の大きな関心事でした。障害者支援施設のスタッフと利用者という関係性でなくとも、自分自身の目の前にいる人の言葉が表現してくれていることを丁寧に見る。そんな視点を与えてくれているのが、「ケアする人のケア」においても有効な、アートが持ちうる力なのかなと、特に今回の樹里さんの作品を見ながら感じました。

このプロジェクトを行うなかで強く感じた、アーティストたちのすばらしいところは、自分の目の前にいる人が出している音や発している言葉、そこから彼ら自身が反応していくその力のすごさです。今回「たんぽぽの家」の作品を紹介する上でキーポイントになったのは、そういった視点の持ち方です。相手が目にしたり、手を動かしたりしているものに対し、私たちがどのような視点を持つことができるのか。先ほど岡部さんがおっしゃったように、見方によってはゴミとして捨てられてしまうかもしれないものを、樹里さんの一つの表現だと認めることで作品が生まれる。つまり、美術作品というのは、視点の持ち方の問題なのかもしれないということを、「たんぽぽの家」の展示から感じてもらえたらと思います。

次にお話をお聞きするのは「釜ヶ崎芸術大学」です。上田さんの活動はこれまでも拝見していて、お話もいろいろ伺っています。上田さんは、まさに日常生活のなかでのアートの実践をされていて、“おっちゃん”たちの表現を、常に心から信じている姿勢がすばらしいなと、私自身本当に尊敬している方です。彼らの過ごしている日常のなかで、アート的なもの、芸術的なものが、どういった新しさや発見を生み出しているのか、上田さんからコメントがあればいただきたいと思います。

表現ができるということは、信頼できる関係があること

上田:私には何の専門性も実践もなかったんですが、岡部さんの「ケアする人のケア」の視点を、ほぼ直感的に捉えているかもしれません。私たちの「ココルーム」というスペースは何の制度活用もしていないので、こういう方がきます、という場所ではありません。喫茶店のふりをして、いろんな人がごちゃっとやってきてくれる場をあえてつくっています。その中で、表現し合うことを大切にしようとしてきました。

釜ヶ崎に移って、小さな喫茶店のフリをしていると、扉を開けて、優しそうな人や強そうではない人がいたら入って来て、トラブルを巻き起こすおじいさんがいました。オープン当初から彼は1日に5、6回来て、飲み物の注文しないでトラブルだけをまき散らします。そこで行っているワークショップのようなものに誘っても絶対に参加しません。そして1年半くらい経った頃、私が懲りずにワークショップに誘ったら、参加したんです。それは手紙を書く会でした。私の隣に座った彼が、字を書き始めて手が止まり、ひらがなの字の書き方を聞いてきたんです。そのやりとりのなかで、私はハッとしました。これまで彼に、俳句しましょう、書道しましょうと言ってきましたが、断ってきた理由が分かったわけです。誰だって字が書けないことを人前にさらすのは嫌です。でも1年半通いつづけた結果、この場所では自分が字を尋ねても誰も笑ったり馬鹿にしたりしないということを彼自身が心から思ってくれて、表現を始めました。その時私は、1年半試され続けていたことに気づきました。

これはとても大切なことです。表現できるかどうかは、その人自身だけのものではなく、それぞれの人が自分の存在が大切にされていると心から思える場をつくれたときなんですね。その場をつくる私たち、その場にいる私たちが問われた出来事だと思います。

ですから、私たちがお互いの存在を認め合えたかどうがは、表現されるかされないかがバロメーターになる、判断のツールになりうるということです。多様な人がともにいようとする場をつくるためには、その場をつくるためにどう関わり合うかということを考えなくちゃならない。表現というのは、脆弱で不安定というか、薄くて淡いものなんです。いつまたけんかやトラブルが起こって彼が心を閉ざすかもしれない中で、こうして展覧会や何かのかたちに表すのは、私たちにとっては違和感もあり、すごくリスクでもあると思っています。でも幸いなのは、彼の場合とにかく毎日通って来てくれるという、身体化された状況があることです。また、そのおかげで、表現を作品として外に出したときに誰に何を言われても、その表現を信じることができています。例えば、私たちが提出するものに対して、アートの質が低いと批判され続けて来ました。けれど、質が低いと言われようと、私はこの作品や表されたものが好きなんです、と言い続けようと思い、ヨコハマトリエンナーレなどの展覧会に出展してきました。

今回、展覧会場の入口付近の壁に「インクルージョン(社会包摂)」という言葉とその意味が書かれていましたが、社会包摂が、包摂する側とされる側になってしまうと、それは本当の社会包摂とはいえない、と思っています。ただ「排除」の反対語としての「社会包摂」という言葉はあったほうがいい。でも現場では社会包摂という言葉は使いたくない。という微妙な気持ちも感じながら、社会包摂をどんどん更新していく、立場を入れ替えていくようなことができるのが、「互いに表現し合う」ということなんじゃないかなと思っているわけです。

釜ヶ崎芸術大学、「表現の森」展、2016年

PHOTO: KIGURE Shinya

今井:この企画をつくる際に、私のなかでリサーチをしたり、人からお話を聞いたりしながら考えてきた一つの大きなコンセプトがありました。みなさんは表現って日々されると思うんですが、何のためにするのかと考えると、それはやっぱり誰かとつながるためだと思うんです。それをまさにされているのが、釜ヶ崎芸術大学やたんぽぽの家の活動だと思います。そして最初に住友がいった生きづらさを感じている人たちについて考えると、それは他者とつながるための表現の術が失われてしまった人たち、またはその可能性が非常に少ない人たちではないかと思うんです。そう考えたとき、最初の「アートの有用性」という問題提起に立ち返ると、たんぽぽの家のコンセプトの一つにもなっている、「コミュニケーション」がアートの持っている一つの大きな役割なのかもしれない、とこの企画展をつくりながら思いました。

ここで石原先生にもお話を伺いたいと思います。石原先生は哲学をご専門にされていますが、同時に「べてるの家」という北海道にある施設の研究もされています。

つながりや存在を証明するために必要な表現

石原孝二氏

Photo: KIGURE Shinya

石原:東京大学で哲学等を教えております石原と申します。そして偶然ですが、私は自閉症の子どもの保護者でもあります。まさに「ケアする人」に当たるんだな、と思いながら今のお話を聞いていました。

私は僕と妻と2人の子どもの4人家族ですが、数年前、ある写真家に家族の写真を撮りたいといわれたことがありました。その申し出には非常に戸惑いましたが、撮ってもらった写真を見て非常に嬉しかったことがありました。それはもしかしたら「ケアする人をケアする」ことにつながっているのかな、とお話を聞いて思いました。障害を持った人をケアする人の日常はなかなか表に出ないというか、すごく変わった日常ではあるものの、それを表現しようとは思わない。変わった日常を淡々と過ごしています。僕の場合はその日常のごく一部ではありますが、写真家がアートとして切り出してくれたことによって、それが表現されたという嬉しさがありました。アートの有用性はそういうところにもある気がしています。

伊藤さんの書も山野さんの絵画もすばらしい。そういうすばらしい作品を描く障害のある方がいる一方で、伊藤さんが薬の殻を集めるのは、かなり変わった日常だと思います。誰が見てもアートと判断できるわけではないけれど、変わった日常を切り取ることによってアートになることは分かります。ただ僕の息子は日常を切り取ってもアートにならないような気もするし、そういう方が多いと思います。でも、ちょっと違った日常を紹介するための枠組みの一つに、アートや芸術があるんだなと。ただ私の息子の日常を紹介したいといってもなかなか難しい。例えば、特別支援学校の教員や、学生に向けて話すのであれば、聞いてくれると思いますが、そうじゃない。一般の人に向けて「息子はこんなに変わったことをしています」と紹介するには、芸術は強力なツールの一つなんだと思います。

昨日の当事者研究の話と絡めますと、当事者研究にもそういう部分があります。当事者研究の始まりは、家に火をつけたり、電話機を壊したり、人を殴ったりという公の場ではなかなかいえない話を研究することで、それを語り、自らの問題として引き受けることができるようになる、というところにもありました。研究が持っている特殊な力を活用した例だと思います。

昨日からお話を伺い、アートというものの力を感じました。普通の仕方では伝えられないけれど何か伝えたい。あるいは伝えたいと思っていなくても、普通とは違う、それに耐えなければいけないと家族が思っているかもしれない淡々とした日常を、何か意味があるものとして外に出せるアートというものに、非常に力があると思いました。

今井:石原先生のご意見に対して、お二人はいかがでしょうか。

岡部:いまお話を伺って「普通」って何だろうと思いました。だんだんと普通と普通じゃないことの境目が分からなくなってくる。僕も最初、障害があると言われている人に出会って、普通じゃない人たちだと思っていた。今いらっしゃる、伊藤樹里さんも、僕にとって普通じゃないからこそ衝撃を受け、奈良まで行ってしまった。でも16年間、毎日一緒に過ごしているとそれが普通になっていく。その日常の中で、樹里さんと僕の共通項が見えてくる。先ほど石原さんがおっしゃったように、それを全然違った場所に提示することで、また誰かを驚かすということにはなりますが、よく考えると僕は彼女を紹介することで誰かを驚かせたいというよりも「こういうことはあなたにもありませんか」と言いたいのかもしれません。先ほどの誰かとつながりたいといったコミュニケーションの話にもどるかもしれませんが、見る人から「ついつい何かを集めちゃうってあるよね」とか、「なんでか知らないけれど私も昔石ころを集めていた」とかいう話を聞くんです。見る人に自分ごととして捉えてほしいと思いながら、こういう活動をずっとしているんだと思います。

障害のある人はいつもスペシャルな人と見られてしまう。ちょうど今日放送している24時間テレビもそうですが、特にマスメディアは障害者を困っていて助けてあげなければならない存在、というイメージを広く撒いてしまったと思います。もちろん僕たちもそれによって助けられた部分は大いにあります。マスメディアは影響力を持っているので、「たんぽぽの家」もその募金によって車を寄付していただいたり、ほかにもさまざまな形で支援していただいたりという事実もあります。しかし、最近ではマスメディア側から、自らつくってしまった従来の「障害者像」を変えようという動きもあります。アートにできることは、障害者は社会のなかで特別な存在であるかもしれないけれど、実は健常といわれている人たちとどこかでつながってもいるんじゃないか、ということ。さらにいうと「健常」という概念そのものへの疑問を提示し「障害/健常」といった二項対立に対して揺さぶりをかけることだと思います。それを発信するのは、そばにいる人たち、家族をはじめとするケアする人たちなんだということを強く認識しています。

上田:釜ヶ崎というまちに行くとき、「釜ヶ崎のおっちゃん」という「 」(括弧)が、おそらく「障害者」と同じように使われていると思うんですが、でもこれまた難しいなというか、彼らは1人の人間に過ぎない。何を持って才能というかは分からないけれど、困難な状況を経験されてきた人が持つ表現がめちゃくちゃ心を打つことは確かです。その表現は1人だと表されなくて、やっぱりほかと関わりあっているときに、それが表される。私たちの誰一人として一人で生まれて来たわけでも、一人で生きているわけでもなく、多くの人、人じゃないものも含めて、支えられて関わり合っているからこそ存在できると思うんです。その関わり合うためのフックがいろいろあったら生きやすいなと思うわけで、そのフックの一つがもしかしたらアートなのかもしれない。

ただ、釜ヶ崎の背景から考えると、まちの人たちや運動してきた人たち、行政など、さまざまな人たちが頑張ったことのうえに、私たちが乗っかっているという自覚はあります。釜ヶ崎の場合、高齢者が多いんです。その死に際は、家族とも縁を切られるか自ら切っているかで、誰にも看取られないかもしれない。そんな状況のなかで、その人の存在がいとも簡単になかったようにされるのではなく、その存在が表されるということ。アートが担えることとして、そこに注力したいと思っています。そこに立ち会いたいし、その人が何か表現をして自分の存在を知らせてくれるように、私たちは関わり合っていきたい。それが、もしかしたら次の社会へ何かしらの橋渡しになると思っています。今、「つながり」という言葉がまるで流行語のように使われていますが、今ここにいる人だけではなく、時間を超えてつながっていくことも踏まえて、その言葉を捉えたいと強く思っています。

釜ヶ崎芸術大学、「表現の森」展、2016年/PHOTO: KIGURE Shinya

制度化されたものから

こぼれ落ちたものを考えていきたい

住友文彦

Photo: KIGURE Shinya

住友:お話を聞いて、昨日話していたことと関係することもあるかなと思いました。昨日のシンポジウムの最後に「わかりやすいもの」の話をしました。つまり、いろんな形で評価されるとか、そうしないとなかなか活動が続けられないという話題になりました。一方で「わかった」と思った途端に、それは一つの枠をつくって、ものごとを固定した枠のなかで考えることにもなるわけです。でも現実に起きていることは固定されることはなく、常に動き続けている。なんとか固定化して仕組みにしようとするのが社会だと思いますが、アートは動き続けるものを描くのに適しているものだと思うんです。本来ならば、固定されないものをどう捉えるかが、人の感性の働きだと思うので、そういう話が昨日の後半の議論で話題になり、僕自身もすごく興味深いなと思いました。

それともう一つ、石原先生が先ほど当事者研究という枠組みをつくることについておっしゃっていましたが、仕事ではなく研究であれば、成果や能力の世界とは違う場所をつくることができる。能力をパフォーマンスとして向上させて、いろんなエネルギーに反映することを求められる社会に対し、それだけで人の価値や存在を見るのは違うんじゃないかということが昨日も議論されていました。「たんぽぽの家」や「釜ヶ崎芸術大学」の作品が、単に「いいですね」「すばらしいですね」と価値がつけられていくときに、競争的な能力を身につけて社会を構成する一員となっていくような、既存の枠組みと同じようなところに参加させられる感覚ってありませんか。本当は、その価値とは違う価値をつくっていかなければいけないんじゃないかな、と。その二つは果たして同じものなのか、相容れないものなのかということは、丁寧に見ておかなければならないことなのかなと思うんです。

上田:釜ヶ崎のおじさんたちは強いんです。私たちが思っていることなんて軽々と飛び越えて、いまだに「次のヨコハマトリエンナーレも出る!」って言ってるんです。

私たちの場合は「釜ヶ崎芸術大学」の方が有名に見えていますが、喫茶店のフリ、今はゲストハウスのフリという、日常的にいつも開いている活動の基盤「ココルーム」があります。一時的にメディアや人の評価があったとしても、毎日開いている場所のなかで関わり合っていることで、なんとかかろうじて関係性をつむいでいるように思います。ただその場を継続すること自体がすごく難しくて、おじさんたちには生活保護というかたちでとにかく生き延びる経済的な基盤がありますが、私たちにはありません。制度も補助金もないなかで、あるのはスタッフの志だけ。誰にも頼まれていないなかで続けるのは非常に難しく、どうしたものかと常に苦労はあります。

けれど、この社会で自分たち自身を生きやすくするために、私たち自身が働く場所をつくるという認識で取り組んでいます。今年で15年目になりますが、なかなかスタッフが定着しないという課題に直面しています。そんななか、たんぽぽの家のスタッフさんが、休みの日を使って、あるいは休みをとって手伝いに来てくれるようなことが起こっています。働く場をつくることを考えていたけれど、そういうさまざまな人たちがお手伝いという形で関わってくれる場にもなりつつあることは大きな発見です。

岡部:ある日、そのスタッフが突然、「ちょっといいですか。ココルーム、いま大変なんです。明日休んでいいですか」と言うので、その時は出勤調整ができたので「ぜひ行ってあげて」と言いました。福祉施設で働いているからといって障害者だけに興味を持つのではなく「いま困難を抱えている人を支えたい」と思う人が多いようです。逆にココルームの元スタッフで「釜ヶ崎芸術大学」を立ち上げた方が、いま建設している「Good Job!センター香芝」の立ち上げスタッフになっていたりして、分野や地域をこえた交流が生まれていると僕も思います。

先ほど住友さんがおっしゃった、価値づけや能力で見られるときに、僕は今自分がいる世界が、いわゆる「障害者アート」というものとしてカテゴライズされていると感じます。具体的に言うと、国や行政が、「障害者アート」の生まれる現場をサポートし、全国で作品を発掘して、専門家に評価してもらう、という事業をしています。それには「たんぽぽの家」も参加しています。冒頭でもお話したように「芸術文化をとおして幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人間の権利」であって、その権利が得られない状況は是正するべきだと思います。ただ一方で、国や行政が「障害者アート」を制度化してしまったらおかしなことになるだろうと思います。

アートとは自由なものだと思うのです。福祉施設の中や福祉制度の枠組みでアート活動をすることが義務化されてしまうと本末転倒です。なので、参加しているからには自分たちが疑問を感じていることをオープンに考える機会にしたいと思っています。例えば今年は数値では表せないアートの価値、関わり合いの表現、専門家の専門性について考えなおすことをする予定です。具体的には、美術館の学芸員はもちろん、障害のある人本人や、いわゆるアーティストとして活動している人、アートコレクター、アートはよく分からないと感じている人たちととともに、アートを評価するとはどういうことなのか、トークセッションというかたちで話し合いたいと思っています。僕自身も1人の人間として、アートを評価するってどういうことなんだろうと考え続けていきたい。

「たんぽぽの家」では、制度化されたものから漏れ落ちたものをどうすくい上げて社会に提示するのか、ずっと考えて活動をしてきました。その延長線上としてアートにたどり着いたわけであって、もともとアートがあったわけではないんです。何かよく分からないけど腑に落ちる、そんな大事なものを毎日拾っていったら、それがアートになったんです。それは僕が「たんぽぽの家」に入るより前から、いろんな人たちがトライアンドエラーを繰り返しながらやって来た積み重ねです。今でこそアートセンターやスタジオがありますが、はじめからそれありきではなく、結果としてそうなっていった。大切なのは福祉の現場にに創造性をもちこむということです。アートセンターのなかでもしアート活動が途絶えても特に困らない。それがスポーツになったり料理になったり、違うものに成り代わっていくことがあっても全然いい。むしろそれこそがアートセンターなんじゃないかと思っています。

アートセンターHANA

Photo: KINUGASA Natsumi

「表現」というものがどのように表現になるのか

今井:最後に、石原先生の方から何かございますか。

石原:先ほど「普通」について話していましたが、「普遍的」なものはあるものの普通ではない面が大きく、それで困っているということだと思います。そういうことも考えなくてはなりませんね。改めてまた議論できればと思っています。ずっと気になっているのは、世の中には表現したい人とそうじゃない人がいると思うんですが、おっちゃんたちはもともと何か表現したい人たちなんでしょうか。

上田:表現したいと思えないような環境にずっといたために、表現することが彼らの遠いところにあったことは確かだと思います。

石原:そういった人たちにも、機会を提供すれば「表現したい」という思いがどんどん出てくるということでしょうか。

上田:関わり合いのなかで出てくるものだと思います。例えば喫茶店があることでココルームに来てくれる。つい来てしまって、そこで誘われたらついつくってしまった、ということがあります。

石原:例えば、電車のアナウンスを正確に再現する自閉症の方がいますが、その人は「表現したい」というよりはただやりたいからやっているんだと思います。伊藤さんの薬の殻の収集はどちらだろう。両方とも表現といえますが、岡部さんはどうお考えですか。

岡部:障害のある人に関して言うと、もちろん自分で表現したくて表現する人もいます。伊藤樹里さんの場合は「これは私のお仕事です」と言います。タイトルも《JURIX WORKS》ですし、彼女にとってはお仕事です。でも僕たちにとっては表現にしか見えない一方で、ゴミにしか見えない人もいるかもしれません。こうして本人は全くそのつもりがないのに見ている人が表現だと思ってしまうことがよくあります。

いっぽうで、本人がどうとも思ってないが、まわりの人がそれを表現だと思ってしまうこともあります。一つ極端な事例をご紹介します。「たんぽぽの家」の敷地内の福祉ホームに住んでいる、脳性麻痺で身体を動かしにくい女性がいまして、その人はかつてたんぽぽの家からホームまで歩いて帰っていました。僕が歩くと30秒くらいで行けるところを、20分くらいかけて歩きます。たまたまたんぽぽに来ていたダンサーがその「帰宅」に出会った時、これはダンスだと言いました。立ち姿や歩くスピード、自分の意思に反して身体が動いてしまう不随意運動といわれる動きなどがダンスにしか見えない、と。一瞬でそれを表現と見てしまうダンサーの感性と、いつもどおり歩いて帰宅しているだけという、日常の行為をしているだけの彼女。このギャップって何だろうと思いました。それはひとときの関わり合いのなかでうまれる一方的な感動とも見えるし、根本的なアートの仕組みとして捉えることもできると思います。

住友:美術や芸術と向き合っていると、普通でないものとか、表現であることを肯定することのほうが僕らは多いと思うんです。「それでいいじゃない」と。ですが、一旦立ち止まって、石原さんが感じているような「なぜ」を丁寧に考えていくことも、実は結構必要なことだと思います。普通は表現として認識しないのも当然のことですし、その間の部分を福祉の現場の方と芸術の側にいる人が話をする場で丁寧に考えることは、大切なことだと思います。ぜひラウンドテーブルでも、議論を続けていただけたらと思います。

今井:この「表現の森」をつくるときに、「表現」というものがどのように表現になるのか、それが一つの大きなテーマでした。つまり、一般的に「アーティスト」と呼ばれる人たちは、表現者自身が「これは表現である」というスタンスで制作していますが、例えば「たんぽぽの家」の人たちは、本人ではなくスタッフの人たちが表現であると認めていく。今回の展覧会をつくっていくうえでも、キーポイントとなる論点をいただくことができました。ありがとうございました。

Photo: KIGURE Shinya

(構成・投稿=佐藤恵美/構成協力=坂本のどか)