表現の生態系関連イベント「アートとフクシ」

※展覧会「表現の生態系」(2019/10/12-2020/1/13)の関連イベント・「表現の森」の連携シンポジウム(2019/11/24)の内容をお届けします。

「表現の生態系」参加作家・アーティストであり、アクティビスト/元セックスワーカーとしても活動するブブ・ド・ラ・マドレーヌと、ひきこもりや不登校の経験のある「アリスの広場」に通う若者たちと活動を行う滝沢達史が「アートと福祉」の関係について、5つのテーマに沿って議論を進めた。

◎日時:2019年11月24日(日)14:00-16:30

◎スピーカー=滝沢達史(アーティスト)、ブブ・ド・ラ・マドレーヌ(アーティスト)

◎司会=今井朋(アーツ前橋 学芸員)

今井:「表現の生態系」展を担当しているアーツ前橋学芸員の今井と申します。本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。これから滝沢達史さんとブブ・ド・ラ・マドレーヌさんのトークを始めるにあたって、お二方とアーツ前橋の関係を簡単にお話しさせていただきます。

「表現の生態系」展を企画するにあたって、もともと2016年から始めた「表現の森」というプロジェクトがあります。これは福祉や医療といったアートとは異なる分野で活動しているNPOや団体と、アーティストや私たち学芸員が一緒にプロジェクトをしていくものです。滝沢さんと私たちは、不登校やひきこもりの経験のある若者たちが通うフリースペース「アリスの広場」に継続的に通っていて、今年4年目の活動に入りました。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌさんは、京都を拠点に活動していらっしゃいます。本展は、外部の企画委員として京都精華大学の山田創平さんに展覧会のコンセプト作りから関わっていただいていますが、ブブさんは山田さんとグループでアーティスト活動をされていることもあり、本展へお誘いさせていただきました。地下へ降りていく展示スペースに、《人魚の脱皮》という作品を新作として制作してくださいました。また、今日のお話の中心になることですが、HIV陽性者やAIDSを発症した人々の支援活動も含めて表現活動をしています。本展で扱う分野は本当に広いのですが、私たちが生きている上で出会う社会課題に対して、美術館やアーティストがどういう形で対峙出来るのかという大きなテーマがあります。その中で、群馬を中心に活動しているセクシュアルマイノリティの支援者団体である「ハレルワ」と、ブブさんには活動を一緒にしていただきました。作品制作だけではなく、この群馬の動きも見ていただきながら意見交換をこれまでしてきました。そうした経緯の中で今回の対話が実現しました。

それでは、テーマである「アートと福祉」ついて、お二方が「福祉」という分野になぜ関わり始めたのかというところからトークを始めていきましょう。

1、福祉との出会い

滝沢達史氏

滝沢:お集まりいただきありがとうございます。「アート」や「福祉」という言葉について想像することは、みなさんそれぞれ色々な違いがあるかと思います。まずは、僕とブブさんが考えていることを紹介しながら、対話を深めていきたいと思います。

なぜ、自分がアートに出会ったのか、アートを通して福祉に関わるようになったのか―まずトークの前に自分と福祉の歴史についてブブさんと情報交換をしましたら、「もしかしたらこの時点で福祉に出会ったのかな」という気づきがありました。

僕は保育園の頃、全く昼寝をせずに他の子を起こして回る問題児だったので、先生に別室に隔離されていました。その時、先生が紙と鉛筆を渡しくれて、暇つぶしに絵を描いてなさいということになりました。そうすると僕があまりに熱心に描くものだから、紙がどんどん大きくなっていって、最終的にお遊戯会の背景画という大作を僕が任されることになりました。そして、半年の間、その大作を描き続けました。その時までは、僕は除外される対象で劣等感を抱えるような体験だったのがヒーローに変わった瞬間で、他の子とは違った形で自分の居場所を見つけられた経験でした。

その後、小学校に進学した時も問題児でした。1年生の時に学校を混乱させるので、母親が学校から病院に行ったほうがいいと勧められました。その時は受診しなかったのですが、受診していたらもしかしたら病名がついたかもしれません。僕という人間の行動は変わらないんですけれども、居場所であったりそこのサポートが変わると、ヒーローになれるかもしれないし、劣等感を抱える人間になるかもしれない。アーティストになれたのは僕が決めたわけではなくて、そうした1つひとつのサポートがあったからではないかなと振り返ってみて、思いました。今、同じように何か劣等感を抱えている人がいたら、アートによってヒーローになれるような経験をしてもらえたらという思いがあり、それが、アートと福祉というような分野で活動する始まりだったのかなと思います。ブブさんにとってもそういうところがあるかと思いますので、お話しいただけたらと思います。

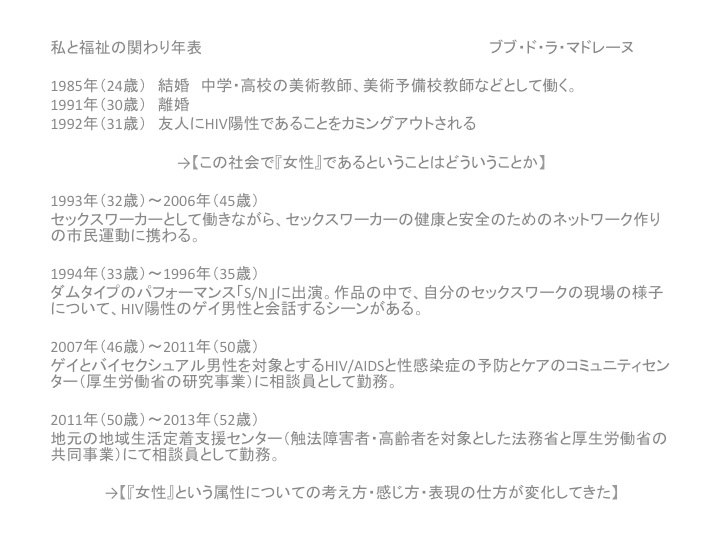

ブブ:私と福祉の関わりを年表にしてみました。

私は、演劇を志して芸術大学に進学し、学生時代の主要な時期を演劇サークルでの活動に費やしました。卒業してすぐに結婚しましたが6年後に離婚して、その演劇サークルから生まれたダムタイプ(Dumb Type)というアーティストグループに参加しました。その1年後、学生時代に一緒に活動していた友人から、彼がHIVに感染していてすでにAIDSを発症しているということをカミングアウトされます。離婚と友人のカミングアウトの2つが、私にとって人生が変わる大きな出来事でした。私はもともと社会や福祉にあまり関心のない人間でした。いかに良き妻であるかが人生の目標だと思っていました。自分が生まれつき女性だということ、女性だと見なされることに疑問はなく、女性として求められることに対してうまく応じられれば嬉しく、それが女性として価値のあることだと疑わない人生でした。

彼が友人たちにカミングアウトした1992年当時、男性同性間や売買春のセックスで感染するのは“悪いAIDS”で、薬害AIDSで感染させられた人は被害者なのだから“良いAIDS”だと区別されました。私の友人は男性どうしのセックスで感染したので“悪いAIDS”だというわけです。彼は家族にも言えず、病院では診療拒否もされました。

彼のカミングアウトの後、私は31歳からセックスワーカーとして働き始めました。結婚で中断していた表現活動に復帰し、パフォーマンスの海外公演にも参加するようになって、作品の制作と発表という不規則な生活で収入が安定しない中、経済的自立の手段として私の場合はセックスワークを選びました。また、当時はゲイ男性のAIDSは社会的に注目されていましたが、女性も感染させられることもさせることもあるし、女性にとっての性の健康とはどういうことかを考える必要があるという気持ちもありました。セックスワーカーどうしでも、例えばコンドームをちゃんと使えるか、お客からの暴力にどのように対応しているのかなどについて話せるネットワークを作り始めました。

30歳の時(1991年)に私が復帰したダムタイプによって1994年から1996年にかけて上演された《S/N》というパフォーマンス作品はドキュメント的な側面もあると私は思っているのですが、先ほど言ったHIV陽性の友人は古橋悌二(1960-1995)という人で、ダムタイプの創設・中心メンバーです。パフォーマンスの中で、彼がHIV陽性者としての生活について話し、私も妻やセックスワーカーとしての自分の経験を話すシーンがあります。私にとっては作品中で自分の経験を語るという初めての経験でした。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ氏

パフォーマンスの公演活動と同時に、古橋からカミングアウトされた友人たちはそれぞれのやり方でHIV/AIDSに関する活動を始めました。友人として一緒に食事したり病院に付き添ったりすることの他に、彼を生きづらくさせているこの社会の差別や偏見や無関心を変えていきたいと、それぞれがそれぞれの立場で思ったのです。今のような治療法が開発される前の1990年代前半です。以降、現在に至るまでそういったアーティストや学生を含む市民の活動は、研究者や医療者、行政官などとの協働で日本各地のHIV/AIDSの相談窓口やコミュニティセンターの誕生や活動に繋がっています。私自身も相談員として働いた時期もありました。2011年からはそういった経験を買われて「触法障害者・高齢者」の出所後の生活を支援する「地域生活定着支援センター」で相談員として働きました。「地域生活定着支援センター」というのは、家族などからのネグレクトや虐待の結果、軽犯罪を犯して刑務所に入ることを繰り返してしまう障害者や高齢者の出所後の地域での生活を支援するという法務省と厚労省の共同事業で、各県庁所在地に一ヶ所ずつ設置されています。

このような経験を経て、今回「表現の生態系」展で久しぶりに新作を展示させていただいた現在思うのは、1990年代、私は作品を作る時に女性であることへのこだわりをその根底に持っていたのですが、近年、様々な活動や人間関係を通じて、女性という属性に対する私自身の感じ方や考え方や表現の仕方などに変化が生じてきたということです。

2、表現の森 社会的意義を持つ個人の証言

滝沢:今回の展示は、4年前の2016年「表現の森」からスタートしています。僕は「アリスの広場」と活動を始めました。その活動について紹介します。「アリスの広場」は、「不登校」や「ひきこもり」と呼ばれる人たちが、社会へ踏み出すためのもう1クッション・ステップになるフリースペースとして、特に目的はないけれども集まって交流しようという場所です。僕に与えられた課題は、そこに半年通って何らかの形で協働し、作品を作るというものでした。しかし、ひきこもり・不登校というなかなか自分を表現出来ない人たちとコミュニケーションを取ることはそんなにすぐに出来ず、僕は早い段階で彼らと作品を作ることは諦めました。また、何かを彼らから強引に引き出して表現するのは搾取的だと思いました。

そこで、アリスに通った半年間を日記にしてそれを紹介しながら、展示空間で追体験してもらう作品にしました。この中で1番「協働」と呼ぶのにふさわしいかなと思う作品が1つあり、それはアリスのボランティア・Yさんとの作品制作です。

滝沢達史×アリスの広場 「表現の森」展 インスタレーション 2016年(撮影:木暮伸也)

Yさんはひきこもりを経験した20代の女性で、現在も精神的な障害のために投薬を受けていますが、彼女は自分の心の病のこともあって心理学を大学で学んだ人でした。専門的な知識をもち自分自身を客観的に見られる方だったので、大丈夫だと思い、深い話を聞くインタビューを始めました。展示室では、そのインタビューの音声を流し、当時のひきこもっていた部屋を再現しようと決めて展示にしました。カーテンや窓のサイズ、家具を調べて買い出しに行き、展示作業も一緒にしました。展示の最終段階で、その部屋の窓から見える風景として、当時の彼女がベランダから見ていた線路はどうかということになりました。そこで自殺をしたいと毎日思って暮らしていたけれど、そうする気力もなく部屋にずっとひきこもっていたので、その線路に行ってみたらどうなるかと2人で話し、6年ぶりにその場所に一緒に行って写真撮影をしました。共に緊張しながらその場所へ行きましたが、実際には楽しくて、どうしたらいい写真が撮れるか、電車が写っていたほうがいいのではないかという彼女からの提案もありました。終わった後に、Yさんが「辛かった消したい過去が、自分にとって楽しい思い出に上書きされて、生きていてよかった。」と言ってくれて、僕と彼女のコミュニケーションだけでなく作品を介して救いが生まれたことは、僕にとっても大事な発見でした。

(参考:Yさんのインタビュー)

その後も、「表現の森」は展覧会で終わらずに継続的に活動するということで、月に1回通っています。どうするかと考えて、僕はひきこもりの人たちを社会に出すということにはあまり興味がなくて、別のもっと心地の良いひきこもり場所を開発するということを考え、山に行ったりいろんな事を考えてきました。これが今でも続いているプログラムで、アーツ前橋の休館日に展覧会を鑑賞しています。彼らが名付けてくれたこの「ゆったりアーツ」というプログラムは、美術館にひきこもるということをしていて、展覧会ごとにずっと継続しています。

ゆったりアーツの様子

活動の様子は、表現の森の特設サイトに報告しています。その記事で当事者の声を伝えたいと思い、彼らに原稿料3000円で執筆を依頼しました。彼らから収入がないという悩みを聞いていたので、何かお仕事にならないかなと考え、依頼して何本か書いてもらいました。その中の1人であるOさんは、4年間付き合った中で数回しか喋らないくらい言語を発しない人なんですが、長文の記事を書いてくれました。しかも、びっくりするぐらい的確で知的な僕への批評文で、「表現の生態系」展のコンセプトブックの中で館長の住友さんが触れています(※1)。「芸術は作った作品や作家の実現のためにあるのではなく、その作品の周りにある外界が輝くためにある」ということが書いてあり、そのことから「現代美術はわからないけれど、それが滝沢さんの目的なのではないか」と書いてくれて、僕はとてもびっくりしました。

もう1つ『セックスワーク・スタディーズ』(編:SWASH、発行:日本評論社、2018年)という本があり、今日のお話の中でもたくさん考えるきっかけがある本なのでみなさんにも読んで欲しいですし、次回の山田創平さんとあかたちかこさんのトークでも詳しく触れられると思います。その中で、ブブさんが書いていた文章が先程のOさんのコメントをすごく表しているなと思ったので、読ませていただきます。

「たとえある証言が個人的なものであったとしても、それが社会の「中心=マジョリティ」から「消費されるモノ」としかみなされて来なかった者が、能動的に考えたり行動したりする主体性を獲得する過程を語ったものであれば、それはこの社会の在り方、ものの見方、権力関係、差別・被差別関係の構造に異議申立てをし、見直しを迫り、覆すことにつながる、極めて社会的・政治的な意味を持つと考えます。」(※2)

この文章を読んで、逆に社会の周縁にいると思われているOさんから、すごく大きなエネルギーをもらった感じがしました。ブブさんの方から、この本についての紹介をお願いします。

ブブ:この本は去年(2018年)出版されました。執筆者は12人です。セックスワーカーなど性風俗産業で現在働く当事者だけではなく、例えば研究者、ライター、元セックスワーカーなど様々な人が書いています。セックスワーカーとお客の双方の性の健康について、HIV/AIDS等性感染症の情報と共に、性暴力のない性的な仕事や性的関係、合意が取れているか否かなど、仕事として性を提供する側と消費する側に何が必要なのかということを考えるための本です。

編集をしたのは「SWASH」(スウォッシュ、Sex Work and Sexual Health)という1999年に設立されたグループです。SWASHの20年間の活動の中で一緒に活動してきた研究者やライターやセックスワーカーなどとのネットワークの成果がこの本に現れています。つまり、この本のために改めて論文を書いてくださいと研究者に依頼したり、日々の仕事に忙しいワーカーにいきなりインタビューを依頼したりしたわけではなく、10年を超える関係性の中で出来た本です。

私はそのことが重要だと思っていて、滝沢さんは元ひきこもりと名付けられた人と一緒に作品という形で作業されたわけですが、この世の中で当事者と呼ばれる人、生きづらさやしんどい目にあっている人たちの証言・インタビューには、それが出来る前段階があります。例えば、私が風俗で働いていたことを証言するにはいくつかの段階がありました。話せるようになる前に、まず思い出す、思い出せない、思い出したくないといった状況もあります。そして思い出せたとして、口頭で誰にどう伝えるのか―伝えることで褒めて欲しいのか、同情して欲しいのか、尊敬して欲しいのか、無視してほしいのか。軽蔑される場合もあるかもしれない。この人には話しても大丈夫という関係を作るには時間が必要です。これは口頭の場合ですが文字で書くのも同じです。自分で日記に書く、友達どうしのミニコミに書く等というレベルから、新聞に載ってちょっと自信がついたかもしれない、じゃあ今度は本に書けるかな、となる。私は自分の名前や言葉が初めて活字になった時はドキドキしました。今はSNSがありますが、当時はありませんでした。

まず自分の感情を自分でそう感じていいのだと認めて、誰かに伝え、その反応を聞く。活字にするなら、それはどの範囲で公表されるのか。自分自身のそういう不安や達成感の段階に付き合い、身近な人たちもそれに付き合うという段階を私たちは時間をかけて、様々な属性の人たちと共に経験することができました。また、滝沢さんが先程「記憶の上書き」とおっしゃったように、新たな経験や人間関係によって過去の記憶の意味が変わってくる場合もあります。単に当事者へインタビューしたり、コラボレーションしたりするといっても、ピンからキリまでのグラデーションがあります。この本は、個人の証言が成功した1つの例だと思いますので、みなさんにも読んでいただき感想もお聞きしたいです。

3、近代の社会構造と法律

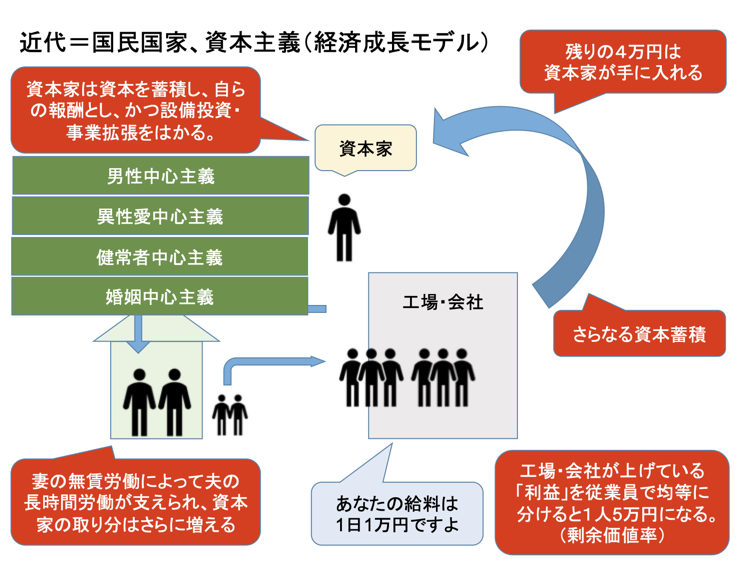

滝沢:次回のトークに登壇される山田創平さんは、マイノリティという周縁の生きづらさを抱えている人々がなぜ生まれているのかについて、近代の社会の流れの方から見てみませんかということを「表現の生態系」展のコンセプトブックに書いています(※3)。僕では詳しい説明が難しいので、次回のトークにもいらしてもらいたいのですが、昨日ブブさんと打ち合わせをしている中でこの図をトークで紹介したいという話になり、山田さんの出張先であるフランスから急遽このパワーポイントを送ってもらい、今日差し込みました(笑)。

提供:山田創平氏

『上野スタディーズ資料集』(※4)や『セックスワーク・スタディーズ』にも詳しく書かれていますが、我々が生きているのは近代の資本主義社会です。その構造が何かというと、資本家が中心になっている社会。その資本家の資本力をどれだけ蓄えていけるかということに、注意が向けられるわけです。この図の真ん中にある、工場や会社に労働者が来る。例えば、その労働によって5万円の利益が生じると、労働者に1万円が支払われ、4万円が会社に入ります。その4万円は会社を新しく展開したり、工場を作ったりするお金になる。労働者が長時間働けば資本は大きくなっていくわけです。そして、効率よく資本を蓄えるために、長時間働く労働者の「生活」の部分を、誰かが支えてくれたらいいなということになります。例えば、食事を作ってとる、掃除する、衣類を洗濯するといった「生活」の部分を「家庭」というところに外注します。外注の報酬は「愛」という形によって、無報酬にするというシステムを考えるわけです。よって、パートナーである妻は、夫が労働するために無償で生活を賄う、それが美しい家族の形である、と。その概念を浸透させることによって、資本主義はより強固になっていく。その歴史はまだ浅く、200年くらいだろうということを山田さんが語っています。

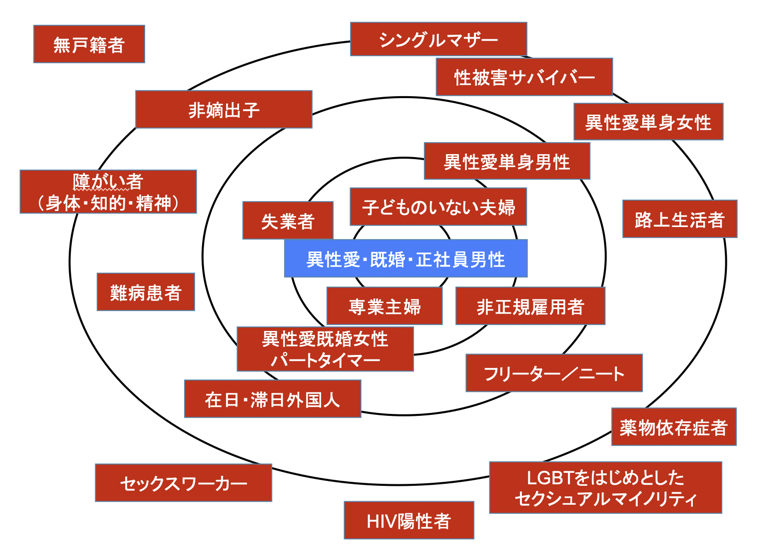

提供:山田創平氏

資本に貢献するべき対象というのが円の中心にあって、その資本に貢献出来ない周縁のグループがマイノリティと呼ばれます。資本にとっては、マイノリティも中心に来てくれたほうが都合良いので、主に近代の法律も中心を守るものになっているということもこの本の中で語られています。この図の一番下にあるセックスワーカーやHIVはブブさんの専門なので、その点について話があればお願いします。

ブブ:私は山田さんの授業を聴講したことがあるのですが、この2つの図を初めて見た時は目からウロコでした。今、滝沢さんがおっしゃったことは、この山田さんの図では「剰余価値率」と書かれています(※5)。この図では労働者は実は「受け取る報酬の5倍の価値を生み出す時間」働いているんですよね。「剰余価値率」の数値は研究者によって異なるようですが、だいたい4〜5倍だそうです。時給で考えると、ある労働者の時給が1,000円だとしたら、実はその労働者が1時間で生み出すのは5,000円だということです。5,000円のうち4,000円が資本家に入る。4,000円対1,000円です。山田さんの授業でそれを聞いて私はとても納得しました。1時間かけて物を作ったり接客したりして、それが時給1,000円だと言われたら「ふーん、そんなものか。私の価値ってそんなものなのかな。」という、ぼんやりとした評価を受け入れ続ける。だけど実は労働者は時給の5倍ぐらいの働きをしているということを聞いて、エンパワメントされたというか正当に評価された感じがしました。

私たちは、資本家との関係について教えられないまま労働者として働いているんだなと感じました。この図の中心の青い部分の人はこの仕組みにひとまずは従い、残業してでも働く人たちですよね。でも、私は元セックスワーカーだし、活動を始めたきっかけはHIVのことだし、セクシュアルマイノリティの人と関わることもあるし、薬物依存もHIVに深く関わりがあるし、薬物依存者の支援団体であるダルク(Drug Addiction Rehabilitation Center、薬物依存症者が回復するための支援施設)の人と一緒に仕事をしたこともあったりで、私の友人や知り合いはほとんど図の外側近くにいる。そのことにこの図を見て気づいて、それはどういうことか今も考えます。

こうした中心と周縁という構造について、学問として学ぶ前に気づいた最初の機会は、1994年に横浜国際AIDS会議に参加した時でした。この会議では、AIDSという問題にHIV陽性者やAIDS患者らの当事者と一緒に社会的文化的側面も含めて対応していこうという動きが含まれていました。そこで「個別施策層」、つまり個別にアプローチが必要である6つの集団、カテゴリー/ターゲットという考え方を知りました。その6つの集団とは、HIV陽性者、男性とセックスする男性、セックスワーカー、薬物依存症にある人、外国人、女性・若者です。国際会議でこの6つのカテゴリー/ターゲットへの個別の施策が指針になるということは、これらのターゲットに向けて国が予算を配分して、個別のセンターやパンフレットを作るなどの対応する必要があるということです。私はそれを知った時に、社会的に差別され疎外されている人々は、実はHIV感染やAIDS発症を予防するという健康や人権に関する情報を得ることが難しかったり、差別を内面化することで自己肯定が阻害されているがゆえに感染にさらされやすい人たちなんだというメカニズムがわかったんですね。この人たちがそもそも悪いわけでも、ふしだらでだらしないわけでも、弱いわけでもない。社会の中で辛い立場に置かれる、つまり周縁に押しやられてきたんだと1994年に感じたことが、近年整理されました。

滝沢:僕は、教員をしていたことがあり、教育の問題にも関心をもっています。配布資料に『カマズブック カマクラ図工室 山と海 2014-2018|備忘録』(編:髙松智行、発行:カマクラ図工室、2019年)という本があるんですが、元は横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校から始まり、そこの元教員や子どもたちとアーティストで行っている活動です。活動について今日は詳しくは触れないので、後ほど読んでもらえればと思います。

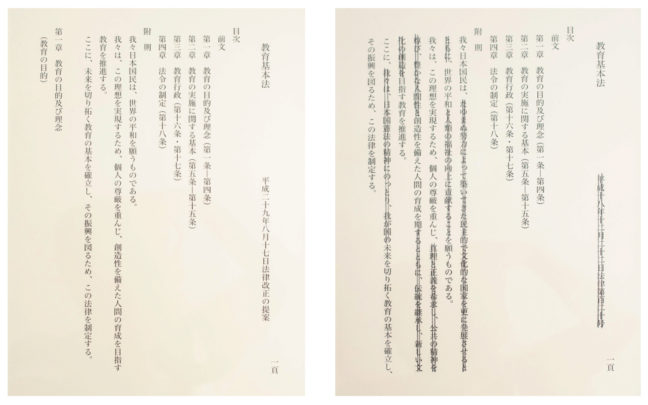

学校に通えない子どもたちは、学校に居心地が良くないと思っているわけです。それだけならいいんですけれども、教員も疲れている。子どもも大人も行きたくない学校は、何のためにあるのでしょうか?私が教員だった時はとにかく月曜日が来ることが嫌で日曜日の夜から憂鬱になり、それでは子どもも面白くないなと気づきました。皆さんも教育を受けたと思いますが、「教育基本法」(平成18年交付・施行)ってご覧になったことはありますか?なかなか目にする機会がないですよね。普段、法律というものは縁遠く、現場には関係ないと思われるかもしれませんが、「教育基本法」を見てみると、個人の幸福とセットで国家に貢献するために教育はなされるとはっきり明示されているんですね。僕は「そうか、教育とか僕が受けているものは国家のためなんだ」と愕然としました。この法律が、現在の教育や不登校の問題を生んでいると思っています。

滝沢達史《教育基本法改定案》(部分) 2017年

法律自体を変えるのは難しいので、アートという手法を使って「教育基本法」の改定を提案して展示しました。斜線を引いてあるのが右側で、左側が僕が新しく考えたものなんですけれども、こちらは国家や社会に貢献する部分は削除して、その人の幸せのために教育はあるというものにしたらすごくスッキリして、こういう法律になったら良くなるなと思っています。僕がなぜアートをしているのかというと、より良く生きるために、アートという手法を使ってより多くの人たちに語りかけるツールとして使っています。法律は本にも書かれているとおり、法律を紐解いていくと歪んだものだとよくわかってきます。このことについては次回のトークでも語られると思います。

4、3つのエコロジー

滝沢:次に「3つのエコロジー」ということについて話します。「表現の生態系」展のコンセプトブックで住友さんが触れていますが、フェリックス・ガタリというフランスの哲学者は、現代の早急の課題として、人間、社会、環境が分断されているものを接続しなければならないというようなことを語っていて、僕もそうだと思いました。

ちょっと別の話ですが、岡山県で発達障害のある子たちの学童保育を近年作りました。なぜかというと、地域とアート、福祉とアートの仕事が最近増えてきまして、それを僕はやっているんですけれども、どうも居心地の悪さがある。過疎地であるとか福祉的なマイノリティの経済的な負担だったり悩みだったりを上澄みだけすくって作品を作って報酬を受けている感覚をもってしまいました。その後ろめたさを拭うために、福祉事業所を作ることにしました。

放課後等デイサービスホハル

アーティストも搾取で作品を作っているのにも関わらずそんなに報酬もなくて経済的に厳しく、来た仕事を選ぶことが難しい状態で、厳しい現場だなと思っています。そこで、福祉事業を作って、自ら経済を生み出すことを考えました。ここで社会と人ということを考えて、先程の3つのエコロジーの人間と社会をつなげるかけ橋として作ったんですけれども、1つ自然環境は欠けていました。そして、昨年の西日本豪雨で被災し、作った施設が3ヶ月で全壊しました。

被災した地域とホハル

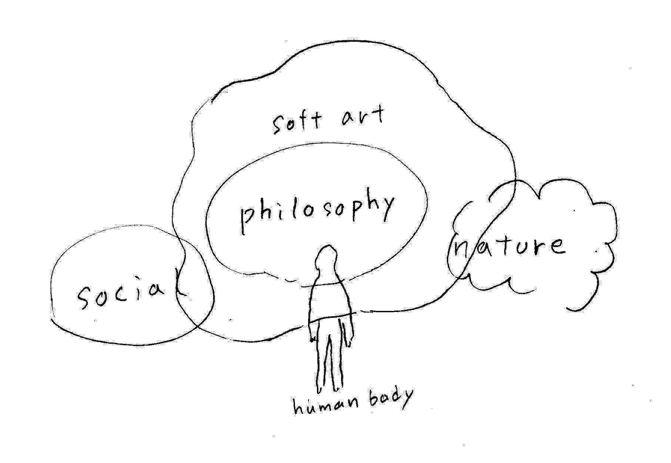

こういう感じでぐちゃぐちゃになったんですけど、自然というか時間感覚ということを身体的に感じられていたら、こうはならなかったのではないかと思いました。日本は災害がすごく増えていますが、災害に遭ったところはその時が初めてではなく、ずっと歴史を遡れば過去に必ず災害が起こっている場所です。そういう人が生きている時間感覚とは違う自然環境みたいなものを、これからの社会では接続しなければならないと思いました。それで、僕は災害があった後にこの図を描きました。

被災後、滝沢達史が描いた図

真ん中に自分があって、自分の考え方や哲学があって、左の社会と自分が求めるものは差があって、その違いと折り合いをつけることが難しくて悩んでいる。もう1つは自然環境があって、現代は自然を取り入れたまちづくりがうまく出来ていないと思います。これを接続するためには、さきほどの資本主義の構造では分断しか生まれなくて、そこを接続して入り込んでいけるのがアートなのではないかなと思います。ソフトをアートと書いているのは、柔らかいというのと、ツールとしてのアートということです。僕自身は何を表現と捉えているかというと、ここを接続する何がしかの動きをしたいなということで作品を作っています。

それで、今回、ブブさんと初めて会った時は緊張して、あのダムタイプのブブさんだ、本物だぁ…と思っていました(笑)。ブブさんが「表現の生態系」展では、人魚を作って自分の身体感覚と自分の体を土地と感じることを表現したいんだということを聞きました。まさにこの図のように、土地と体について論理的でない方法で考えているなあと感じたので、次にブブさんからそこをお聞きしてみたいです。

ブブ:自分自身がどうして表現を続けているのか、また「社会的弱者」と呼ばれる人の状況と関わり続けているのかを説明するのは難しいのですが、1つは自分自身の体と精神が生きやすい社会を作るためには、アートをやっているだけでは足りない、間に合わない部分があると感じるからです。例えば、作品を作っても「女性ならではの感性ですね」みたいに言われると、そういった意見にどのように抵抗できるのかを考えたくなるし、女性のためのネットワークも作りたくなる。旧来の美術館の仕組みだけでは解決出来ないものが、世の中にはいっぱいあります。だから、イベントやデモやパレードの企画や参加もします。一方で、福祉施設だけでは解決出来ないものがもしあるなら、共同作業もやってみる。その両方が必要だったのが個人の思いとしてはあります。

年表でお見せしたように、私は当初は自分が女性であることにこだわってきたんですけれども、勉強したりいろんな人と関わる中で、社会から排除される人たち、例えばセクシュアルマイノリティや子どもを産まない女性、病気や障害のある人、社会の役に立たないとみなされる人は周縁で、社会を国家と言い換えれば、それに貢献出来る人が位が高くて、貢献したくない人や出来ない人はどんどん位が下がる世界だということがわかってきました。1年くらい前に、杉田水脈議員が「同性愛の人には生産性がない」と発言しました。同性間でセックスしても子どもを生まないから同性愛の人には生産性がないという言葉を活字にしたんですよね。それに対して多くの抗議の声があがりました。世の中は生産性がある人、つまり子どもを作ったり、勤勉に労働したり、その労働者に対して家族という名の下に献身的な世話をしたり、あるいはお花見に招待されたり(笑)、そういう人が偉くて、そうでない人は国から出ていってくださいとか、さもなくば最低賃金や生活保護でギリギリ生かせてやっているというヒエラルキーを、何となくみんなうすらぼんやりと信じさせられている。そういう世の中であるということに気づくと同時に、女性であるとか、子どもを作らないカップルとか、子どもを産まない体や気持ちの構造がある人とか、そういう人たちのネットワークが出来てきて、その人たちと繋がれた時の「よっしゃ!」という感じがあります。

先ほど「自分が言葉にする段階」の話をしましたが、自分が自分で言葉にするためには、誰かと話をして「やっぱりそうか!」とか「あなたもそう思う?」という段階が大事で、英語では「エンパワメント(empowerment)」(元々もっていた力を取り戻す)というのだと、セックスワーカーやHIV/AIDSの活動を通して学びました。近い属性の人どうしで安心できる環境を作ることはまず重要ですし、また、自分と違う属性の人とでも、個別の課題はあるけど、もし何か共通する課題があれば一緒に出来るかも、という場合もあります。最近、私がキーワードだと思っているのは、どうやったら「エンパワメント」されるかということと、違うジャンル、属性、職業の人と、どう「連帯」していくかということです。『セックスワーク・スタディーズ』も連帯の賜物だと思いますが、「搾取」とは何かと言うことについても書いています。人間関係において、絶対に搾取が無い関係はありえないかもしれません。でも、少なくとも「ちょっと借してください」と了解をとった上で、その人の人生を引用するということは可能かもしれません。その関係性をどう作るかということですよね。例えば、私が「私は元セックスワーカーです」と言った時に、私は他のセックスワーカーの人生を搾取しかねません。「あ、セックスワーカーって、ブブさんみたいによう喋るんや」というイメージを与えるかもしれない。でもそんなことは無い。セックスワーカーはひとりずつ違います。「男性ってこうだ」と滝沢さんを見て断言することは暴力的なことですよね。ですから私は、他のセックスワーカーや女性になるべく迷惑がかからないようにするには、他の人たちも発言しやすい社会環境を作るしかないと思っています。そのために、1つは福祉を含む社会活動を通して、そしてもう1つはアートという回路をくぐらせることをしてきました。

このように、表現をする時に他人の人生を扱うことには慎重であるべきだと思っていたので、とりあえずは自分の体や人生を使うということをずっとやってきました。その過程で思いついたのが、自分の体が「島」だとしたら、「ここに勝手に畑は作らんといて」と言えるように、日常生活の中で「そこは触られたら嫌です」とか「今はだめです」とか、対等に伝え合えているのだろうかということです。自分の体の領域の線引について、たとえ夫婦や親子、友人などの親しい間柄でも、お互いにその力関係を自覚出来ているのかということです。土地の所有や領域や境界の理由と、人間の身体感覚との間には何か深い関係があると気付いて、それについて2004年から人魚をモチーフとしたシリーズで作品にしてきました。また2010年には山田創平さんと「中心と周縁」や「生と死」について話し合う中で〈水図プロジェクト〉(BEPPU PROJECT、大分)が生まれました。

今回の展覧会「表現の生態系」の私の「人魚の領土と脱皮」は、これらの延長線上にあります。自分の体の上にあるものを贈与したい、売りたいと思うこともあるだろうし、時に盗まれることもあるということを、コンセプトブックのテキスト(※6)に書きました。

自分の体を一人称で表現することで自分も鑑賞者も感じるかもしれないしんどさを、寓話や比喩を使うことで見直すことを試そうとしているのかもしれません。例えば、これはブブさん個人の話だと言われると、重いじゃないですか(笑)。でも、人魚の話だとしたらうっかり聞いてしまう人もいるかもしれない。じゃあ「『脱皮』ってどういうこと?」とか。想像される入口を広げても大丈夫だと思える段階に来たのかもしれません。作品で「ウロコ」と称しているものは、全部私の古着で出来ています。今回は下着は使っていませんが、自分のシーツやTシャツなど直接体に触れていわば皮膚化していた布を使ってウロコにしています。私はドラァグクイーンでもあるので、そのキラキラの衣装が混じってたりもします。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《人魚の脱皮》2019年(撮影:木暮伸也)

滝沢:せっかくなのでお聞きしたいのですが、展示の入口から潜り、海の底があるというイメージを展示から受けました。そのようなイメージで考えていらっしゃったのでしょうか?

ブブ:始めあそこの場所を提案されて、あまり深く考えずに広いしここでやらせてくださいと言いました。しばらくその場所を眺めていたら、あそこはこのスタジオのようなスポットの照明が無く、薄暗い場所だと気づきました。階段を降りていくところで、水の底に降りていく感じもあるから、水面下に降りていく設定にしようと思いました。また、左上の部分にカフェに繋がる正方形の窓があり、昼間はすごくきれいな青に見えるんです。その窓に何かが向かって、沈んで浮かび上がるイメージです。

5、表現の生態系

滝沢:ここで「表現の生態系」展についての話に移りたいと思います。この展覧会もまだ全部見切れていないのですが、搬入中に印象的だったのは、何かこう、すごくバラバラにある表現が一緒にいてよかったな、ということでした。自分は自分の役割があり、自分が出来ないところは他の人が担っているなという感じも受けました。そこが繋がるとすごく楽しめる展示になっているのではないかと思います。

「アリスの広場」の人たちとの活動は4年目に入り、実は今年のはじめにアリスが移転しないと場所がなくなりそうということで、どこかに場所を作ろうということになりました。そこで、アーツ前橋から歩いて行ける商店街のスペースを借りて、改修して新しくスタートしようとしています。今日会場にも来てくださっていますが、LGBTの当事者支援団体である「ハレルワ」も場所を探していると聞いて、じゃあ一緒にやろうということになりました。ひきこもりや不登校とLGBTとアーティストというマイノリティが集まって居心地のいい場所を作ろうと、展覧会の時にはここを見せようと5月くらいから思っていましたが、全然まだ出来ていなくて。

改修中の「まちのほけんしつ」

作業が大変ということもあるんですけれども、やっぱりそれぞれ全然違う周縁にいる人たちの意見の違いや、美しいストーリーだけでは出来ないお互いの尊重があったりしました。それで、ゆっくりやっていこうということで、展覧会ではそこは使わず、目下頑張って制作中です。ひきこもりとか不登校と言ったって本当にバラバラだし、人それぞれだし、LGBTだってひと括りにしてもみんな違う、そんな雑多な人たちが一緒のことをやっている光景を見ているだけでも僕はけっこう幸せで、そんな感じで今やっています。

今回展示にしたのは、これまで3年くらいで出会った人たちは、実は、今会える人よりも会えなくなった人も多いんですね。うまくいかなくなって会えなくなった人たち、出来なかったこと、どうしても展覧会では感動や上手く行ったことを伝えがちですが、むしろ出来なくなったことの方が多くて。会えなくなった人たちもいることを知って欲しくて、一人ひとりを思い出しながらテキストを書きました。明後日、上毛電鉄の電車の広告欄にそれを掲示することを、若者と一緒にします。僕は美術館の外で活動していることが、最終的に美術館に集約されていくことに居心地の悪さというか違和感があり、ひきこもりの人は来ないし、見れないなと思ったんです。電車でたくさんの方に見てもらえたら、誰かひきこもりの人に伝えられるかもしれないし、通学で悩んでいる人が読んで勇気をもらえるかもしれない。そう思って、テキストを展示しました。また、展示を外でやるということで、美術館の役割や作品についても改めて考えてもらえたら良いかなと思いました。

上毛電鉄の車両内での展示プラン

ブブ:届けたい人たちのために美術館から外に出る、と今おっしゃいました。それで思い出すのは、やはりHIV/AIDSの予防とケアの啓発活動のことです。今は保健所や役所の福祉課や病院に行けばパンフレットなどがありますが、本当に私たちが情報を届けたいのは、わざわざ保健所に来る人とか病院で検査を受けようとする意識のある人ではなく、そんなことは知りたくない、「自由にのびのびと」セックスしたい人たちかもしれない。じゃあ、どのように届けるのかということを考えてきました。私たちが情報を届けたい人たちが行くのはどんな地域のどんなお店やクラブなのか、そしてどんなデザインだったら手にとってもらいやすいとか見やすいのかとか、デザイナーやアーティストたちと相談を重ねました。データもとってその効果を評価したりもしました。とにかく、「その情報や状況を必要としているかもしれない人が居るところに行く」ということは、アートに限らず何においても共通する、正直で必要な態度だと思います。

今、画面に写しているのは、ポートレイトとして普段使っているものです。先程も「ブブさんですよね?SNSの写真と随分違いますね」と、カフェで話しかけられましたが(笑)。「ドラァグクイーン(Drag Queen)」というのは、主に欧米の都市部の、ゲイ男性の中でもさらに周縁化された人たちから始まった文化です。非白人である、収入が低いなど、ゲイの中でも「位の低い」人たちが、むっちゃ安物の衣装なんだけれども、バーとかクラブでいかに豪華に見せるかということを競いつつ、パフォーマンスをすることで生き延びてきたという文化があります。その中で、編み出されたスタイルが「ドラァグクイーン」だと私は理解しています。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ《京都クラブメトロ前のブブ》2015年(撮影:早川智彬)

ドラァグは薬のドラッグとは別の言葉で、「(ドレスなどを)引きずる」が語源だとされています。私は女性ですが、時々ドラァグクイーンとしてクラブでパフォーマンスします。クラブは私の活動の最初のベースでした。去年、東京の森美術館ではそういったクラブ文化を含むアーカイブ展が開催されました(※7)。その時に、1989年に始まって今も続くワンナイトクラブイベント「ダイアモンド・ナイト」がフューチャーされました。古橋悌二はこのイベントを始めたメンバーのひとりでもあります。彼にとっては、アートと、夜のクラブの音楽やダンスやファッションを含めたクラブカルチャー、その両方が必要だったのだと思います。更に、彼は横浜国際エイズ会議ではシンポジウムを企画するなど、3つ目の場として社会的な活動も出来る限りやりました。これら全てのきっかけになった、彼が友人たちに出したカミングアウトの手紙があります。書籍『メモランダム 古橋悌二』(※8)に掲載されています。90年代の京都で、たった1人の人間が発した言葉が、いろいろな人たちを巻き込んで広がっていった。そのきっかけになった手紙なので、それを皆さんと共有したくて、今日はコピーを配布させていただきました。(※9)

滝沢:ブブさんに初めてお会いした時は、ダムタイプという存在が大きくて。ダムタイプを語りだすと時間が足りないんですが、あのエネルギッシュに見える時代から現在を比べて、変わったことと変わらないことは何でしょうか。僕らは、今何か絶望することが多いんですけれども、ハレルワとアリスの活動を見ながらブブさんがしみじみと言った「こんな時代が来たんだ」という言葉が印象的で。僕らはその前の次代は知らないので、その点についてお話いただければと思います。

ブブ:ダムタイプは35年、「ダイアモンド・ナイト」を主催するダイアモンズ・アー・フォーエバーは39年続いているので、当時と今を比べてどうかといった質問をよくされます。良いことも悪いこともあまり変わっていない部分は多いけれど、何かは確実に変化していると思います。30年前が良かったという人々の気持ちは、当時の人たちもその30年前に対して感じていたと思いますし、これからも変わらないかもしれません。昨日、滝沢さんと話したのは「螺旋」をイメージするということです。何かに振り切ったり戻ったり「歴史は振り子」という言い方がありますが、単に同心円で揺れているだけではなくて、振りながら少しずつ変化している。近くなったり遠くなったり、何かの方向に向かって螺旋で移動していく。誰と何を目指すのか、その「向き」が肝心なのでは、ということです。まっすぐ行きたいけれどもなかなか進まないもどかしさはあっても、実は螺旋を描きながら進んでいるというイメージを、90年代当時よく話し合いました。私の1つのキーワードは「憧れ」で、当時はNYのACT UPやVISUAL AIDSというグループ、LGBTコミュニティやLGBTアートセンター、超カッコいいパンフレットやポスターに憧れながら模倣しながら追いかけて、自分たちでも自分たちの場所で実現したいとひたすらやってきたので、その憧れの連鎖だと感じています。今、東京都現代美術館で「ダムタイプ」展(※10)も開催中ですし、最近のLGBTQの動きも30年前に夢見ていたことがひとつずつ具体化しているし。変化が目に見える部分も見えにくい部分もありますが、メッセージを受け止めてくれる人はどんな状況でも居るという実感はあります。そしてそれは《S/N》という作品を上演していた時代にはセクシュアルマイノリティやAIDSというひとつの病気の問題だと見なされがちであったものが、今はもっと広く、マジョリティと呼ばれる人たちの問題であるということも意識されるようになってきたと感じます。

一昨日、あるコミュニティの若い友人から、いろんな軋轢に悩んでいると相談されたのですが、それは30年前に私たちも通過してきこととまるっきり同じだよ!って話したら、「ブブさんたちもそうだったんですか!」と言われました。365日のうち3日間ぐらいだったよ、って。「良かったね、楽しいね、あなたといて良かったよ」という日は。それ以外の362日は、泣いたり、傷ついたり、傷つけてしまったり、後悔したり、ドロドロになったり、絶望の積み重ねでした。それでも、休んだりや場所を変えたり逃げたりすることも必要だと学びながらやってきました。そんな話をして参考になったかどうかはわかりませんが、そういうことを30年間信じてやってきました。そういう言い方は、ひょっとしたら「無責任な煽り」かもしれません。アーティストという職業を選んだから出来たことかもしれない。だけどそれを見て何かを決めるのはその人だから。表現する、それに応じるというのは、ある意味、残酷で厳しい関係かもしれません。すっきりとした答えではないのですが。

滝沢:今色々大変なので、すごく勇気をいただきました。頑張ろう。

クロストーク:アーティストであること、市民であること

今井:ありがとうございました、始めはシンプルなトークを想定していたのですが、従来のトークではなくお二人の人生や考えがクロスする形で話したいとのご希望だったので、今日はこうした形で進めてみました。

私の方からお二人と話したいと思っていたのは、古橋悌二さんの友人へあてた手紙についてです。今回のトークを考える上で、色々なヒントを私にくれたと思っています。ブブさんに、このお手紙すごいですよねと話したら、今回、皆さんにプレゼントしようという流れになりました。「表現の森」の活動を行ううえで、私はアーティストがやりたい気持ちを支えていくキュレーターの立場ですが、「なぜアートを手段とするのか」ということに答えるのは難しいと思っていて、悌二さんの手紙には、実際に彼の疑問があるんですよね。

「私が今までこだわり続けてきたアートとは有効な表現手段なのだろうか。もし有効でないとすれば何が有効なのだろうか。そういう疑問があせりとなってアート界に身を置く自分を対象化させる。そこに留まり、そこでのみ語られる自分の、そして作品の行き場のなさ。」(※11)

あとは、悌二さんは自分自身が当事者だったという強さがあり、こういう福祉に関わる活動をする中で当事者かどうかは大きな問題というか境界になると思っています。当事者をどう定義するかにもよりますが、お二方とも当事者でない部分も大きいと思います。実際にセクシュアルマイノリティでなかったり不登校でなかったり―そういう意味では、プロジェクトをしている当事者とは別の立場でプロジェクトを引っ張っていると思うんですけれども、表現・アートにこだわるということに対して、滝沢さんからはトークの中で少し触れられていましたが、ケアという現場でどうしてアートにこだわるのか。ブブさんの場合は、悌二さんの手紙が活動のモチベーションの根本にあると思うので、悌二さんの疑問に対して今のブブさんはどうお考えになっていますか。

ブブ:悌二の手紙から受け取ったと私が思うのは「他者」ということです。みんなが大好きな友人が、当時、治癒しにくく死に直結しやすい病気であるAIDSを発症した。いくら「相手の身になりたい」と思っても、いくら看病したいと思っても、異なる肉体なんです。帯状疱疹が痛いとか、手紙にあるように神経が過敏になるとかということは、私の体ではわからないわけです。その絶望ですよね。よく「身代わりになりたい」と言いますけど、それすら出来ないのだと初めて私は思いました。それは結婚をしていた時には思いつかなかった感覚だったし、彼は恋人でもないひとりの「友人」に過ぎないのに、他者であるということの絶望を初めて知りました。他人が痛い時、医者じゃない私は痛みも取り除けない。何も出来ない。でもその時に、相手に何をどう伝えるのかということを一から始めた瞬間でもありました。アーティストであろうがなかろうが、性別がどうであろうが全く関係なく、私の1人の肉体や想像力と、何を伝えるか、伝えられたことをどのように受け止めるかという問題。それは、あらゆる人間関係の問題だと思います。そこからスタートしています。ただ、たまたま悌二と私はアーティストだった。でもそれは偶然というか、実はあまり関係なくて、日々の不器用で不格好な生活がまずある。ただ、想像力という意味では、アーティストに出来る仕事というか、能力を使えるというか、憧れやキラキラしたものを提示することは出来る。でも、そのキラキラした花のようなものが生まれる土壌というのは、362日間の絶望や無力感にまみれていたり傷つけ合ったりする日々をどうするか、ということでもあるかもしれません。

滝沢:このトークの前にメールでやり取りした中で、ブブさんの言葉で「社会にとって必要な行動は、アーティストであろうとなかろうと、誰かがしなくてはならないことであり、その社会に足りないことがあれば出来るかぎりのことをするのは市民として当たり前のことだと思っている。」とあったのが印象的で。僕もアートなのか、福祉として力があるのか中途半端なことをしているなと思ったが、この言葉を聞いた時に「そうだな」と。アーティストだし、その前に一市民なので、自分がその時出来ると思ったことをやろうと思い、背中を押してもらったと感じました。たまにアートとしてうまくいくこともあるし、うまくいかないこともあるし…どちらかというと、アーティストをやっている市民として何か出来ることを働きかけたいな、と思っているのが現状ですね。この言葉を聞いて一昨日ぐらいに思いました。

ブブ:この配布したチラシは、さっき言った「ダイアモンド・ナイト」のチラシです。今日のお土産シリーズです(笑)。京都にある「メトロ」というクラブで毎月第4または第5金曜日に、30年間、今も毎月開催されています。場所が常にあるということ、ここに行けばこの人がいるとか、ああいう人たちに会えるんじゃないかというのは、大切なことだと思います。このダイアモンド・ナイトは、当初からジェンダーやセクシュアリティを問わない「Mix」であることがひとつの特徴です。ゲイオンリーとかセクシュアルマイノリティオンリーではないということです。但し未成年者は入れません。車椅子も少しアクセスが難しいのが難点ですが、基本的にはミックスなイベントです。もし興味があればぜひいらしてください。

スライドの最後を何にしようかなと思っていて、80年代以降の様々な人たちによるHIV/AIDSの予防とケアにかんする市民の活動の成果として、「HIVマップ」と「HIV検査相談マップ」をご紹介することにしました。

AIDSについて相談したいとか、梅毒が流行っていると聞いたんですけどとか、そういう不安や疑問に対する、市民の活動の蓄積の成果だと思います。当初はゲイとバイセクシュアル男性向けの情報が多かったのですが、それ以外のセクシュアリティやジェンダーの人、また日本語以外が便利な人やセックスワーカー、視聴覚の障害や依存症がある人など向けの情報も充実してきました。健康に関する情報が入手しにくい人たちへ向けたサイトです。今はインターネットで情報が溢れていますが、その結果、書籍『メモランダム』の中でも悌二が書いているように「日本は情報は豊かだけどその情報をのみこむ意志が希薄(※12)」になっていると私も感じます。情報を自分で選んだり取り込むことをリテラシーと言ったりしますが、自分の体に対する態度や欲望が情報を取りに行くモチベーションになるのだと思います。どういう情報を誰にどのように伝えるのか。

質疑応答

今井:終了時間になってしまいましたが、もしこの場でお二人に質問したい方、少数になるかと思いますがお聞き出来ればと思います。

参加者:ハレルワのHと申します。ブブさんが今日身に着けているシュシュやバッジは、ハレルワのものですね、ありがとうございます。「ダイアモンズ・アー・フォーエーバー」の冊子に載っているのは、キラキラしていた3日間だと思います。それ以外はドロドロしているという話でしたが、ブブさんはどのようにこの30年を過ごしてきたのでしょうか。自分は今が30年の中の1〜2年目なのかと思ったら、正直全くもって明日が見えないので、ドロドロをどのように対応してきたのかお聞きしたいです。

当日身につけていたハレルワのシュシュとバッジ

ブブ:30年続けて来た原動力を私は「ガソリン」と呼んでいます。エネルギーをどこから得るかは、人によっても状況によっても違います。私は、セックスや恋愛や憧れる人や作品との出会いが大きなモチベーションだった時代がありました。憧れる状況や、こういう人になりたいとか、ただ一曲の音楽とか。ガソリンがない時期は、諦めます。表現すること自体がガソリンのこともあります。それをいかにして…ガソリンを必死で探すというか…全部諦めたいと思ったこともあるけれども……まだわからないです、どうやって今までやってきたのか。死ぬ時にわかるのかもしれない。恋愛やセックスや対人関係は依存というリスクもありますが、依存してボロボロにならないとわからないこともあるし…私から勧めることはできませんが(笑)。

参加者:滝沢さんに質問ですが、「居心地が悪い」という言葉が多かったように思いますが、そう感じたら、どう対処してきましたか?

滝沢:逃げる、ですね。僕はずっと逃げてきていると思っていて。美術大学に入ったのはサラリーマンや会社員になりたくなかったからです。アーティストだったらとりあえず尊敬されるというか、置いとかれると思いました。でも、いざ美大に入ったら、油絵、彫刻などはピンとこなかった。現代美術だったら何でも出来そうな気がして、現代美術をすることにしました。でも、現代美術もいろんなオーダーがあるので、嫌なことから逃げるためにコンセプトを考え出す感じですね。居心地の悪いところから、どう意心地の良いところへ、あまり努力せずに出来ないかなといつも考えています。

ブブ:ひとつ前の質問についてなのですが、一昨日、人生やコミュニティは「鍋物」だ、というフレーズを発見しました。誰かと何かを始めるのは大変だという相談を受けて、それはいろんな具材を同時に入れるから大変なのであって、具によっては下茹でしたり小さく切った方がいいもの、最後に入れた方がいいものがある。最初に全部一緒に鍋に入れると煮崩れする具もある。一つのプロジェクトでも作品でも場所でも、人にはそれぞれ得意技、苦手なこと、そしてタイミングがある。下ごしらえして、これはまず別の鍋で煮ておこうとか、でもミックスした時に一番美味しい、みたいな。それが醍醐味だと感じる人もいれば、それが嫌だという人もいるでしょう。煮崩れてもスープとしては美味しいんじゃないかとかね(笑)。鍋に例えるのもアリかなと、一昨日思いました。

滝沢:最初に話した、僕が隔離され除外される対象だった時に、昼寝する努力をしたり、従おうとするのは苦痛でした。たまたまラッキーにも絵を描かせてもらえて、自分の好きなことで居場所を手に入れられた経験は大きくて。それは人から与えられたものだったんですが、その心地よさをずっと覚えているので、嫌なことがあった時に努力で改善するよりも、何か気持ち良く居場所を得られないかなと常に考えているし、他にもヒントになる上手い人が現代美術のアーティストでいました。それが面白くて現代美術をしているのかもしれません。

参加者:お話ありがとうございました。社会課題に対してアートだったり、直接的なアクションでない方法でアプローチすることをお2人はされていると思います。自分自身の悩みとして、社会課題に対する疑問がありデモやアクションしたいと思っても、しんどくなって続かないということがありました。その時にアートを介するアプローチを知って、長期的に続けられるかなと思い、勉強しました。ただ、アートの方に行くと、障害があったりして目の前で苦しんでいる人がいるのに、何故自分はこんな事をしているのかなと言う気持ちになったり…かといって、直接的な手法に戻ると、続かない。あいちトリエンナーレのことでも、二項対立を超えて対話しましょうと言っていても、差別に対してはだめだとはっきり言うことも必要だとも感じています。そんな中で、傷ついている人たちに丁寧に寄り添いつつも、長く取り組むコツはありますか。

ブブ:私は直接的にデモとか反ヘイトスピーチのカウンターに関わったり発言したりするので、アート界から引かれているのではないかと感じることもあります。というのも、SNSであいちトリエンナーレのことや外国人差別のデモなどの情報を投稿すると、アート関係者からの「いいね」とかリツイート数が極端に下がるんです。「アートに政治を持ち込むな」とか、「政治的なメッセージを持ちすぎるアートはアートでない」という意見もあります。でも、最近はそれにも変化が起きてきていると思います。私は引かれようが敬遠されようがやりたいことはやりたいので、「社会的な活動」と称されることも作品制作も両方選択します。しんどくなったら、滝沢さんのおっしゃるように逃げる、休む、誰かに任せることをします。以前よりも交代で休める時代にはなったと感じています。自分が可能な範囲でやることが大事かなと。なぜなら、デモもパレードも市民運動もアートにしても、基本はボランタリーなものじゃないですか。そして、そういう個々人の行動でやっぱり世界は変化してきたと思うんです、歴史的に。

最近オリンピック関係でボランティアという言葉は誤解されていますけど―学徒動員みたいになっていてそれはとてもまずいと思うのですが―ボランタリーの本来の意味は、自発的だという意味ですよね。自分がやりたいかどうかを自分に聞く。しんどいと思ったら行かない。自分をケアするのがコツだと思います。ブブさんもやってるし、とかね。そんな風には思ってほしくないんです。私もサボりたい時があります。人の目を気にしない。自分が本当にやりたいことに集中することかな、続けるとしたら。難しいことだし、私もまだまだなんですが。

あと、「寄り添う」ということについては、本当にその人が「寄り添ってほしい」のかどうかを聞いたり想像したりするというレッスンも、まだまだ続くのだと思っています。

滝沢:僕も、デモなど人が多いところはダメで全然行けないです。僕は養護学校で10年働いていたので、障害をもった子の行動をいつもヒントにしていて。例えば、ものすごいケンカが起こって、大人が騒然として止めようと両手がふさがっている時に限って、砂をかけてきたり。「何やねん!」と思ったら、奥でひらひら踊っている子もいて。「この空気感って…何だ?ここ?」という根本の問題をずらすというか、その予期せぬ行動に出会った時、人同士で真っ直ぐぶつかっている時に、違うところから矢が飛んでくると一瞬頭が真っ白になって、高揚しているものが静まることがあると思います。僕は正面衝突している時に、変な行動を取れるような立場でありたいなと思っていて、障害のある人たちを尊敬しています。

今井:予定していた時間よりもオーバーしてしまいましたが、この後もお二人は会場にいるので、個人的にお話ししたい方はトークの後にぜひお話ししてみてください。本日は、ありがとうございました。

注釈

※1 住友文彦「再魔術化する美術」(『表現の生態系 世界との関係を作り変える』企画・監修:石倉敏明・白川昌生・山田創平・アーツ前橋、発行:左右社、2019年、166-171頁)

※2 ブブ・ド・ラ・マドレーヌ「第0章 セックスワークという言葉を獲得するまで 1990年代当事者活動のスケッチ」(『セックスワーク・スタディーズ』編:SWASH、発行:日本評論社、2018年、20頁)

※3 山田創平「芸術と社会をつなぐ「参加する意識」―「世界の複雑さ」と「これからの表現」に関するメモ」(前掲注1、28-33頁)

※4 『上野スタディーズ資料集』企画&リサーチ:Art Bridge institute、発行:上野文化の杜新構想実行委員会・アーツカウンシル東京、2018年

※5 トークでは、剰余価値率についての数値をスライドと違う数値でお伝えしてしまっため、正しい情報に修正させていただきました。剰余価値率の推定に関しては様々な立場があり、戦後日本社会の剰余価値率に関しても120%程度から1000%程度まで様々な試算がなされています。資料提供と記事作成にあたりアドバイスをくださった山田創平氏に御礼申し上げます。

※6 ブブ・ド・ラ・マドレーヌ「人魚の領土と脱皮」(前掲注1、16頁)

※7 森美術館MAMリサーチ006 「クロニクル京都1990s ダイアモンズ・アー・フォーエバー、アートスケープ、そして私は誰かと踊る」 会場:森美術館ギャラリー6、会期:2018年10月6日(土)〜2019年1月20日(日)、企画:椿玲子(森美術館キュレーター)、石谷治寛(京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員)

※8 『メモランダム 古橋悌二』 企画:ダムタイプ、発行:リトルモア、2000年

※9 コピーは『クロニクル京都1990s ダイアモンズ・アー・フォーエバー、アートスケープ、そして私は誰かと踊る』 記録集(企画・発行・製作:森美術館、2019年)より引用。初出は前掲注8『メモランダム 古橋悌二』

※10 「ダムタイプ|アクション+リフレクション」会場:東京都現代美術館、会期:2019年11月16日〜2020年2月16日

※11 前掲注8、40頁

※12 前掲注8、86頁

「共有された傷になっていないから有効ではない、リアリティがないなんて、全てを経験論におさめてしまうのはあまりにもイマジネーションがないのではないか。共通の傷を持ってからなんて、この10年間のレッスンは何だったのか。死から生に継がれてきた記憶をマスメディアが暴力的に、商業的にあるイメージに塗り替えてしまい、それがあたかも本質のように、一般概念として流通してしまうことにはなんとしても抵抗しなくては。日本は情報は豊かだけどその情報をのみこむ意志が希薄だと思う。情報を自分の想像力で蘇生させ、実感できるものにする努力が文化なのだと思う。

われわれは旧来の芸術観から”いち抜けた“、そして新たなコミュニケーションの地平に一歩踏み出したところです。」

(構成・投稿=小田久美子)